La confiance en l’Église catholique mise à l’épreuve

Urs Winter-Pfändler

1. Introduction

La réputation de l’Église catholique s’est dégradée au cours des dernières semaines et des derniers mois. Le rapport sur l’historique des abus sexuels dans l’environnement de l’Église catholique romaine en Suisse et sa réception par les médias et le public ont largement entamé la confiance envers l’Église. On évoque une dissimulation systématique des cas, la protection des agresseurs plutôt que des victimes et d’autres accusations encore planent. Tout cela mine la crédibilité de l’Église et il faut s’attendre à ce que le nombre de sorties d’Église continue d’augmenter.

2. Confiance et crédibilité, deux fondements pour l’Église

3. La confiance naît d’une communication et d’une action transparentes et honnêtes, sans ambiguïtés ni arrière-pensées

4. Les conséquences d’une perte de confiance : la position de l’Église dans la société change et elle perd des membres

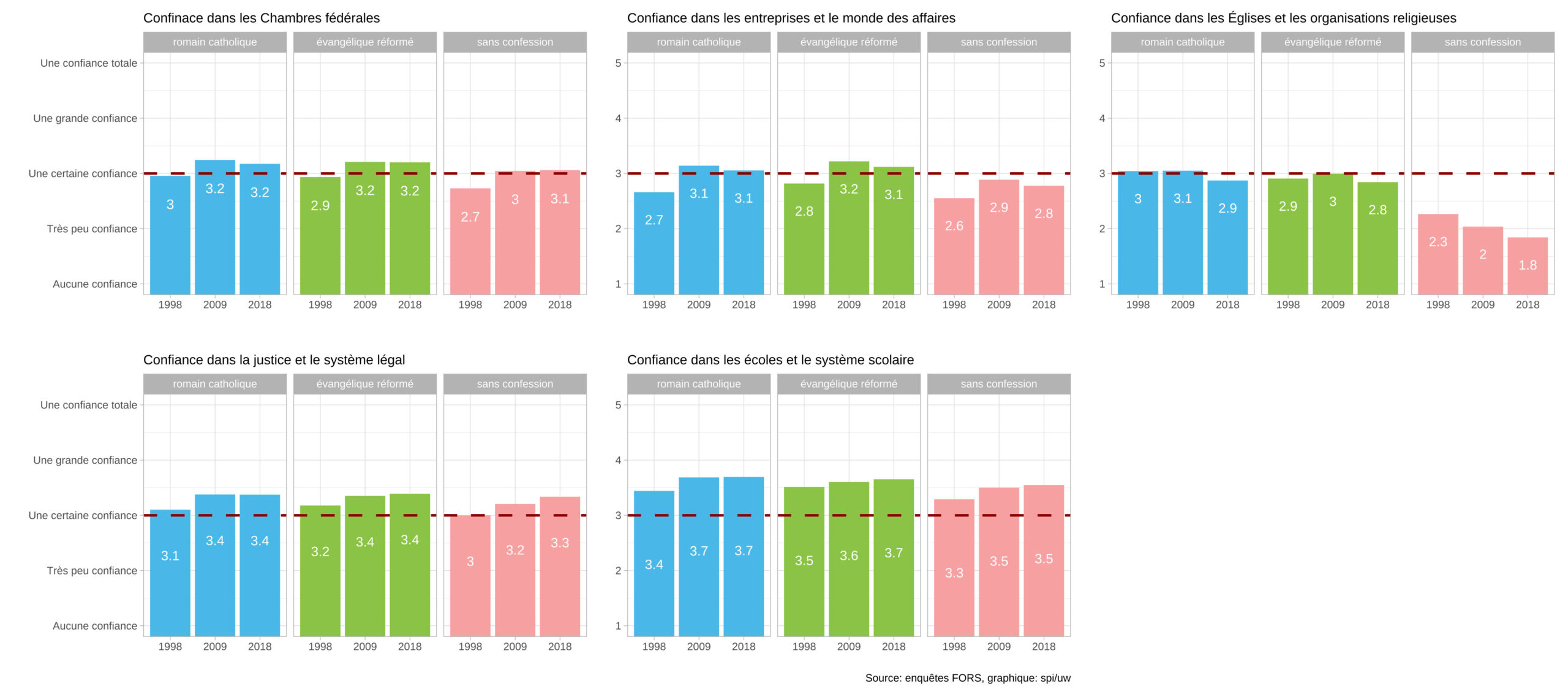

Graphique 1

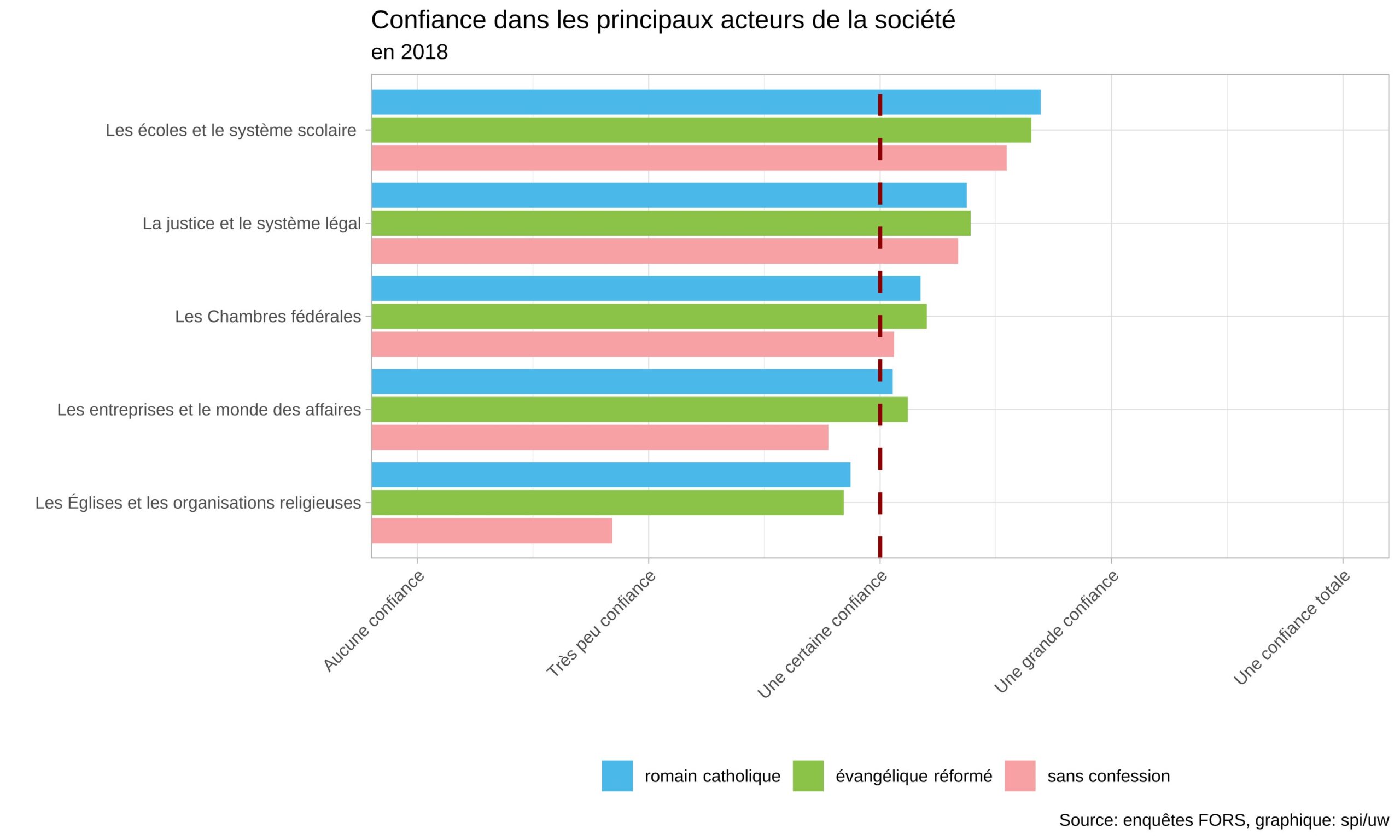

Si l’on ne considère que l’ensemble de données le plus récent, de 2018 (MOSAiCH), le résultat est encore plus clair (voir figure 2) : les Églises et les organisations religieuses arrivent en queue de peloton de tous les acteurs de la société – et ce pour les trois groupes de personnes sondées. Même les personnes membres de l’Église estiment que leur confiance est inférieure à <très peu confiance>. Quant aux personnes sans confession, le crédit de confiance qu’elles accordent aux Églises est en forte baisse ces dernières années ; elles ont actuellement entre <aucune confiance> et <très peu confiance> dans les Églises et les organisations religieuses.

Graphique 2

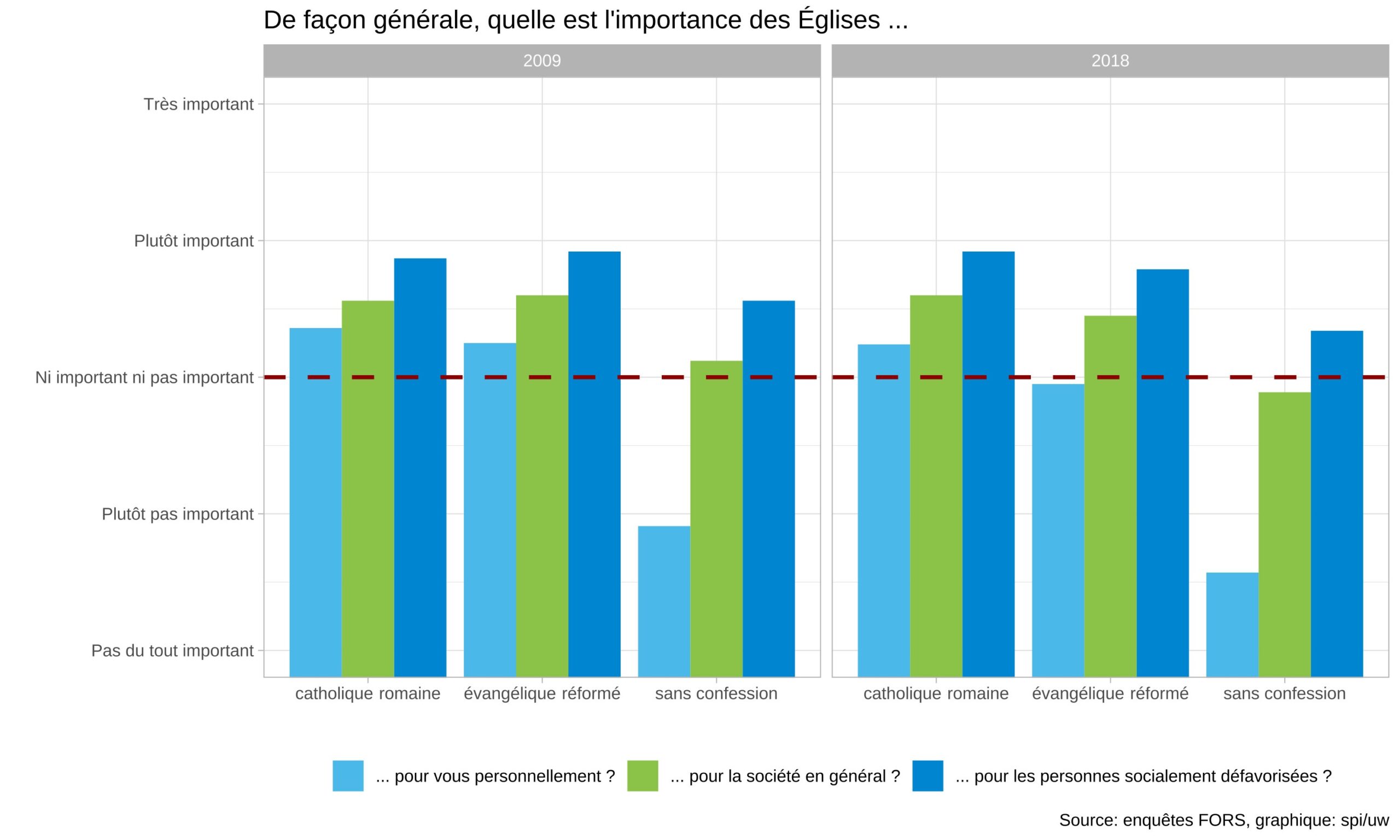

Au plan sociétal, une conséquence de la perte de confiance est manifeste dans la réponse à la question concernant l’importance des Églises : les personnes sondées ont été interrogées sur l’importance des Églises pour (a) elles-mêmes, (b) la société en général et (c) les personnes socialement défavorisées. Il en ressort une image différenciée : même les personnes sans confession reconnaissent encore l’engagement diaconal des Églises, même si elles ne leur accordent plus beaucoup d’importance au plan personnel ou sociétal. C’est donc parmi les membres de l’Église que l’importance sociétale de l’Église est jugée la plus élevée. Il ne faudrait pas perdre de vue cet élément qui permet d’entrevoir une perspective importante pour un développement de l’Église socialement valorisé (voir figure 3).

Graphique 3

Dans le même temps, il apparaît clairement que la perte de confiance dans l’Église se situe d’abord sur le plan personnel : les catholiques comme les réformés trouvent que les Églises sont moins importantes pour eux personnellement qu’il y a quelques années encore. Cette perte de confiance s’accompagne donc d’une prise de distance et la tendance à sortir de l’Église progresse graduellement. Ainsi, dans l’enquête MOSAiCH de 2018, il a été demandé aux personnes sondées si elles avaient déjà pensé à sortir de l’Église, ce qui était le cas pour environ une personne sur trois. Mais sortir de l’Église n’en reste pas à la seule intention :

5. En 2022, les sorties d’Église se maintiennent à un niveau élevé pour les deux Églises

En 2022, 34 561 personnes sont sorties de l’Église catholique en Suisse, soit à peu près le même nombre qu’en 2021 (en 2021 : 34 182 ; 2020 : 31 410 ; 2019 : 31 772). À fin 2022, le nombre de membres s’élevait à environ 2,89 millions (en 2021 : 2,96 millions) (1).

Ainsi, le nombre de sorties d’Église se maintient à un niveau très élevé avec un taux de sortie moyen de 1,3% pour l’ensemble de la Suisse en 2022. Toutefois, les différences cantonales sont frappantes. Ainsi, les cantons de Genève, du Valais, de Neuchâtel et de Vaud n’enregistrent pratiquement pas de sorties d’Église. Ce constat s’explique par une autre forme d’organisation ecclésiale dans ces cantons qui n’ont pas de structure institutionnelle d’affiliation liée à l’obligation de payer un impôt ecclésiastique, dont on pourrait tout simplement sortir.

Si l’on exclut de la statistique ces cantons (NE, GE, VS, VD) ainsi que ceux de Bâle-Campagne et du Tessin, pour lesquels on ne dispose pas de chiffres, on obtient un taux de sortie moyen de 1,6% (2021 : 1,5% ; 2020 : 1,4%) : cela signifie que 1,6 catholique sur 100 a quitté l’Église en 2022. Ce taux est inférieur à celui des pays voisins (Allemagne : 2,4% ; Autriche : 1,9%). Comme en Suisse, le nombre de sorties d’Église a également augmenté dans les pays voisins au cours des dernières années, en particulier en 2022 en Allemagne, avec la publication d’expertises en lien avec les abus dans le contexte ecclésial. Il est probable que les chiffres pour la Suisse continueront également à augmenter en 2023.

Si l’on se penche sur les cantons qui ont enregistré les pertes les plus importantes, Bâle-Ville, Argovie ou Soleure présentent proportionnellement un nombre élevé de sorties d’Église. Alors qu’à Bâle-Ville, trois catholiques sur 100 sont sortis de l’Église catholique en 2022, ils étaient 2,7 dans le canton d’Argovie et 2,2 dans le canton de Soleure.

À titre de comparaison, 30 102 personnes ont quitté l’Église évangélique réformée en 2022 (2) (2021 : 28 540 ; 2020 : 27 040 personnes). Le nombre de membres s’élevait à environ 1,92 million fin 2022 (année 2021 : 1,96 million). L’Église catholique compte donc environ un million de membres de plus que son Église sœur réformée (3).

Contrairement aux sorties d’Église, les entrées stagnent à bas niveau depuis des années. En 2022, 1 080 personnes sont entrées dans l’Église catholique (en 2021 : 910 ; 2020 : 735 ; 2019 : 885 personnes). Le taux d’entrée sans NE, GE, VS, VD ainsi que les cantons sans indication est de 0,05%. Le rapport entre les entrées et les sorties d’Église est donc d’environ 1 sur 32.

6. Conclusion

Ces dernières années, l’Église catholique a fait l’expérience que les liens et la confiance pouvaient aussi être détruits et elle la fait encore actuellement. La publication récente faisant état de l’ampleur des scandales d’abus et de leur dissimulation systématique, mais aussi les controverses sur la place des femmes dans l’Église ou sur les questions de morale sexuelle ont nui à l’Église et ont constitué un véritable poison pour la confiance.

Il faut absolument prendre le plus grand soin de la confiance qui subsiste encore dans les Églises et les organisations religieuses, en particulier dans le domaine socio-diaconal.

Il est impératif de continuer à tirer les leçons des erreurs commises, d’introduire des mesures d’amélioration et de les mettre en œuvre rapidement.

L’Église doit tout faire pour regagner la confiance perdue. Le chemin risque d’être ardu, car la confiance ne se crée pas simplement à l’aide d’une campagne professionnelle de relations publiques mais par une succession de petites tâches, constantes et continues. La confiance se construit pas à pas, en veillant à ce que les collaborateurs et collaboratrices ecclésiaux et l’Église globalement soient perçus comme étant à l’écoute, fiables, authentiques, solidaires et spirituellement crédibles.

Enfin, l’Église doit prendre soin des personnes travaillant pour elle, que ce soit à titre bénévole ou professionnel, car elles sont les visages visibles de l’Église. Ces dernières années, nombre d’entre elles, et notamment les collaboratrices et les collaborateurs de la pastorale ont dû faire front pour des ratages et autres actions tordues du passé ou qui s’étaient produits à un autre niveau. Il faut absolument éviter que ces personnes engagées se sentent durablement déçues par leur Église et prennent intérieurement leurs distances, pour ne pas compliquer encore le rétablissement de la confiance.

Bibliographie

- Kosch, Daniel. 2007. Demokratisch – solidarisch – unternehmerisch. Organisation, Finanzierung und Management in der katholischen Kirche in der Schweiz. Zürich: Schulthess.

- Winter-Pfändler, Urs: Schwerpunkt Kirchenmitgliedschaft. Vertrauen in die Kirchen, Mitgliederbindung sowie individuelle und gesellschaftliche Folgen, in: Stolz, Jörg / Bünker, Arnd / Liedhegener, Antonius / Baumann-Neuhaus, Eva / Becci, Irene / Dandarova Robert, Zhargalma / Senn, Jeremy / Tanner, Pascal / Wäckerlig, Oliver / Winter-Pfändler, Urs: Religionstrends in der Schweiz. Religion, Spiritualität und Säkularität im gesellschaftlichen Wandel, Wiesbaden, Springer-VS, 2022, 83 – 104.

- Winter-Pfändler, Urs: Kirchenreputation. Forschungsergebnisse zum Ansehen der Kirchen in der Schweiz und Impulse zum Reputationsmanagement, St. Gallen (Edition SPI) 2015.

- Winter-Pfändler, Urs: Confiance et fidélisation des membres – Quelles tendances dans le panorama religieux en Suisse ?

Remarques

(1) Aucun chiffre concernant les sorties d’Église n’est disponible pour les cantons de Bâle-Campagne et du Tessin. Les chiffres des entrées manquent pour les cantons de Bâle-Campagne, du Tessin et du Jura.

(2) Les chiffres pour les cantons de Neuchâtel, Vaud et Valais ne sont pas disponibles pour les années 2020 – 2022. Il manque en outre les données du canton d’Uri pour 2020. Pour les chiffres 2020 – 2022, les sorties de l’Église évangélique-méthodiste ne sont pas prises en compte (2022 : 4 950 et 2021 : 5 123 membres ; 2022 : 291 et 2021 : 258 sorties d’Église).

(3) Nous avons évoqué il y a un an les raisons des sorties de l’Église évangélique réformée.

Image by benwhitephotograph from unsplash