Les sorties d’Église et la question du pourquoi

Urs Winter-Pfändler

1. Introduction

En 2021, des milliers de fidèles ont à nouveau quitté les deux grandes Églises de Suisse. Les chiffres se maintiennent donc à un niveau élevé depuis des années. Qu’est-ce qui pousse autant de personnes à tourner le dos à leur Église ?

Cet article tente de répondre à cette question. Premièrement, il présente les derniers chiffres des sorties d’Église. Deuxièmement, l’article présente des résultats inédits de l’enquête de l’Office fédéral de la statistique (OFS) « Langue – religion – culture » pour 2019 et apporte ainsi un peu de lumière sur ce phénomène.

2. Entrées et sorties d’Église au cours de l’année 2021

En 2021, 34 182 personnes sont sorties de l’Église catholique, soit à nouveau plus de 2 500 personnes de plus qu’en 2019, année du précédent record en la matière (année 2020 : 31 410, 2019 : 31 772). Fin 2021, l’Église catholique comptait quelque 2,96 millions de membres(1).

Ainsi, le nombre de sorties se maintient à un niveau très élevé, le taux de sortie étant en moyenne de 1,1% en 2021 dans l’ensemble du pays. Les différences cantonales sont toutefois frappantes. Ainsi, les cantons de Genève, du Valais, de Neuchâtel et de Vaud n’enregistrent pratiquement pas de sorties d’Église. Cette observation est due à l’organisation différente des Églises dans ces cantons ; il n’y existe en effet pas de structure formelle d’affiliation, liée à l’obligation de s’acquitter d’un impôt ecclésiastique, une structure dont on pourrait tout simplement sortir.

Si l’on exclut ces cantons (NE, GE, VS, VD) de la statistique, on obtient un taux de sortie moyen de 1,5% (2020 : 1,4%). Cela signifie que, sur 100 catholiques, 1,5 a pris la décision de quitter son Église en 2021, une proportion comparable à celle des pays voisins de la Suisse (Allemagne : 1,6%, Autriche : 1,5%). Et là aussi, comme en Suisse, le nombre de sorties d’Église a également augmenté ces dernières années.

Si l’on se concentre sur les cantons qui ont subi les pertes les plus importantes, Bâle-Ville, Argovie ou Soleure affichent des taux de sorties comparativement élevés. Alors qu’à Bâle-Ville, 3,6 personnes sur 100 personnes membres de l’Église catholique en sont sorties en 2021, ce chiffre était de 2,4 dans les cantons d’Argovie et de Soleure.

À titre de comparaison, 28 540 personnes sont sorties de l’Église évangélique réformée en 2021(2) (27 040 personnes en 2020). Cette Église comptait à fin 2021 1,96 million de membres. L’Église catholique compte donc environ un million de membres de plus que son Église sœur, évangélique-réformée.

Contrairement aux sorties d’Église, les entrées stagnent à bas niveau depuis plusieurs années. En 2021, 910 personnes sont entrées dans l’Église catholique (2020 : 735 personnes, 2019 : 885 personnes). Le taux d’entrée – sans les cantons NE, GE, VS, VD et les cantons sans chiffres – est de 0,04%. Le rapport entre entrées et sorties est donc d’environ 1:37.

Comment en arrive-t-on à de tels chiffres et pourquoi des centaines, des milliers de personnes sortent de leur l’Église chaque année ?

3. Contexte : l’état de la recherche sur les motifs de sortie et les facteurs associés

Sortir de l’Église constitue l’aboutissement d’une (généralement) longue réflexion : rester ou partir ?

Un éloignement progressif de l’Église, pendant la période d’affiliation, est souvent constaté, ce que montre par exemple les chiffres du nombre de baptêmes et de mariages : alors qu’en 2021, un couple sur quatre (25%) dont les deux époux sont membres de l’Église catholique s’est marié à l’église, alors qu’ils étaient encore plus de quatre couples sur dix (44%) dix ans plus tôt. Un schéma similaire peut être observé pour le taux de baptême, qui a également diminué au cours des dernières années (à l’exception du diocèse de Lugano) ; ainsi, en 2021 par exemple, environ six enfants sur dix ont été baptisés dans le diocèse de Bâle, si l’on met en relation les baptêmes attendus et les baptêmes effectivement célébrés.

Globalement, l’appartenance religieuse connaît en Suisse une évolution profonde. Actuellement (en 2020), selon l’enquête structurelle de l’Office fédéral de la statistique, environ 33,8% de la population résidente permanente en Suisse appartient à l’Église catholique romaine (1re position) et 21,8% à l’Église évangélique réformée (3e position). La 2e position est occupée par le groupe des personnes sans confession (30,9%). Ces chiffres concernent les personnes résidant en Suisse, âgées de plus de 15 ans et vivant dans des ménages privés. Dans de nombreuses régions de Suisse, ne pas appartenir à une religion ou à une Église bénéficie désormais probablement d’une large acceptance sociétale.

L’éloignement de l’Église se manifeste dans la fragilité, de plus en plus grande, du lien à l’Église ; ce n’est alors plus qu’une question de temps et de circonstances (par exemple la révélation de dysfonctionnements au sein de l’Église) avant que le fil finisse par se rompre (ou que le contact ne soit même pas du tout instauré par les enfants) et que la sortie d’Église devienne réalité.

Ce déroulement chronologique, allant d’une prise insidieuse de distance à une sortie effective, est également confirmé par un travail de recherche d’Ulrich Riegel et de ses collaborateurs (2018b) sur l’Église catholique en Allemagne. Les auteurs constatent que la prise de distance intérieure d’avec l’Église se nourrit au fil du temps de doutes sur la foi, sur l’image des Églises ou de désaccords avec les positions ecclésiales (« motif déterminant »). Si cette prise de distance s’accompagne d’une déception personnelle (par exemple à la suite d’une expérience personnelle négative ou une expérience relatée par les médias) ou de l’arrivée d’une facture d’impôt ecclésiastique, cet événement ou cette « circonstance » peut être la fameuse goutte d’eau qui fait déborder le vase et qui pousse à sortir de l’Église.

« En général, les personnes qui se détachent de leur Église peuvent l’exclure presque complètement de leur vie de tous les jours et il n’y a alors aucune raison d’en sortir. Cette démarche n’est nécessaire que lorsque l’Église redevient perceptible dans la vie. Dans nos portraits, ce cas se présente lorsque l’on doit soit s’acquitter de son impôt ecclésiastique, soit entrer en contact avec l’Église pour une raison donnée et que ça se passe de manière décevante » (Riegel et al. 2018b, p. 188 dans la version allemande, traduction du SPI).

3.1 Les raisons de sortir de l’Église catholique

Ulrich Riegel et ses collaborateurs (2018a) ont également étudié les multiples raisons de sortir de l’Église. Ils les ont résumées à l’aide de sept domaines ou dimensions : dans la dimension individuelle, les personnes qui ont quitté l’Église ont mentionné leurs façons de voir et leur désaccord avec les positions du magistère (rôle des femmes, homosexualité, avortement, célibat des prêtres, etc.). La dimension interactive comprend les expériences négatives faites avec des personnes engagées en pastorale/dans l’aumônerie. La dimension sociale est celle d’une méfiance générale envers l’Église. Les personnes interrogées par les chercheurs remettaient, par exemple, en question les privilèges dont bénéficient les Églises dans la société. Certaines personnes trouvaient par ailleurs les offices de l’Église catholique rigides, impersonnels ou « dépassés » (dimension liturgique) ou s’irritaient du comportement ou de l’exercice hiérarchique du pouvoir dans l’Église catholique (dimension organisationnelle). En outre, les personnes ayant quitté l’Église mettaient en doute que cette dernière gère les fonds qui lui sont confiés avec suffisamment de soin et d’attention ou voulaient payer moins d’impôts (dimension financière). Enfin, la dimension communicationnelle englobe la mauvaise image et la mauvaise réputation de l’Église.

On peut supposer que beaucoup des raisons et dimensions mentionnées s’imbriquent les unes aux autres et s’influencent mutuellement.

3.2 Le ou la candidate-type à la sortie d’Église

D’autres chercheurs ont tenté de décrire le candidat type à la sortie d’Église et ont dégagé les mots-clés suivants : masculin, vivant en milieu urbain, bien formé, célibataire et jeune. « Le candidat idéal à la sortie d’Église est donc un jeune homme suisse alémanique, sans enfant, vivant dans une grande ville et disposant d’un revenu élevé ». (Stolz et Ballif, 2010, p. 60). Ou, pour reprendre les termes de Jörg Stolz et de Thomas Englberger (2014, p. 139) : « L’idée de sortir de l’Église est susceptible d’intéresser les personnes jeunes, les hommes, ceux qui vivent en ville, ceux qui vivent en concubinage, ceux qui n’ont pas ou peu d’enfants et ceux qui ont un niveau de formation élevé. »

De tels constats se reflètent-ils dans des données récentes de Suisse ? Depuis quelques années, l’Office fédéral de la statistique interroge tous les cinq ans des milliers de personnes vivant en Suisse dans le cadre de son enquête représentative sur la langue, la religion et la culture (ELRC). Les chiffres les plus récents datent de 2019 et environ 13 000 personnes ont participé à l’enquête réalisée dans le cadre d’entretiens téléphoniques.

4. Hier catholique romain ou évangélique réformé – aujourd’hui sans confession : les raisons

La question de la sortie d’Église est également abordée dans l’enquête de l’OFS. Les résultats exploratoires présentés ci-après se limitent aux personnes ayant appartenu à l’Église catholique romaine ou à l’Église évangélique réformée et qui, au moment de l’entretien, ont déclaré ne pas avoir d’appartenance religieuse. Les personnes interrogées avaient le choix entre douze raisons possibles et devaient indiquer la raison principale de leur départ (voir la légende du graphique 1).

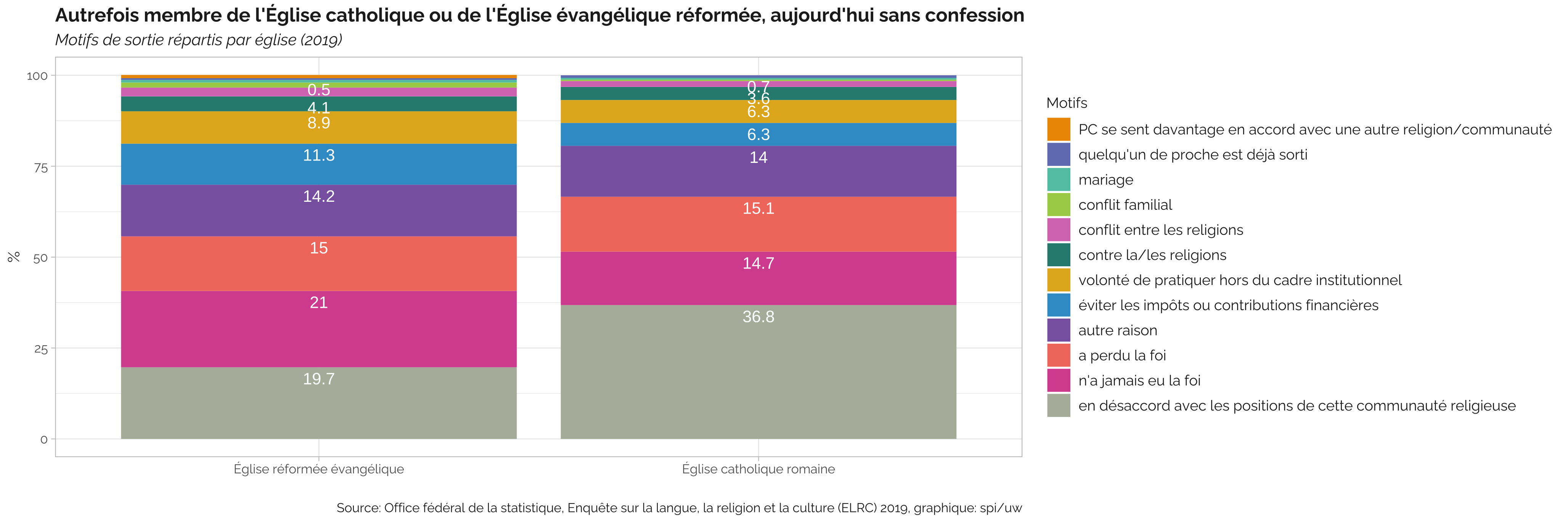

Le graphique 1 montre la répartition en pourcentage des raisons invoquées, selon l’Église.

Remarque : Église évangélique réformée n = 585, Église catholique romaine n = 748. Chiffres : OFS, Enquête sur la langue, la religion et la culture 2019. Un motif n’a jamais été évoqué dans l’ensemble des données analysées : la personne concernée (PC) « se sent davantage en accord avec une autre religion/communauté », (voir note 3, à la fin du texte).

Le résultat montre que six des douze motifs proposés (pour éviter les impôts ou les contributions financières, pour pratiquer sa foi hors du cadre institutionnel, pour n’avoir jamais eu la foi, pour avoir perdu la foi, pour ne pas être d’accord avec les prises de position publiques de l’Église concernée et autre raison) expliquent plus de 90% des réponses. Pour l’Église catholique, les prises de position publiques arrivent en tête, suivies de la foi perdue et de l’absence de foi. Pour l’Église évangélique réformée, les questions de foi arrivent en tête (a perdu la foi ou ne l’a jamais eue), les prises de position publiques arrivent en deuxième position.

Pour l’Église catholique romaine, les prises de position publiques jouent un rôle bien plus important que pour son Église sœur. Les sujets tels que la place des femmes dans l’Église, l’attitude à l’égard des couples de même sexe ou des personnes remariées, ainsi que les questions relatives au début et à la fin de la vie (avortement ou suicide assisté) figurent probablement en tête de liste. Mais les prises de position lors d’initiatives ou de débats politiques peuvent également heurter certaines personnes qui auraient un autre avis sur la question (voir par exemple les discussions autour de l’initiative sur la responsabilité des entreprises multinationales [4]).

En revanche, l’Église évangélique réformée semble accorder plus d’importance que son homologue à l’absence de foi ou au motif d’économiser l’impôt ecclésiastique.

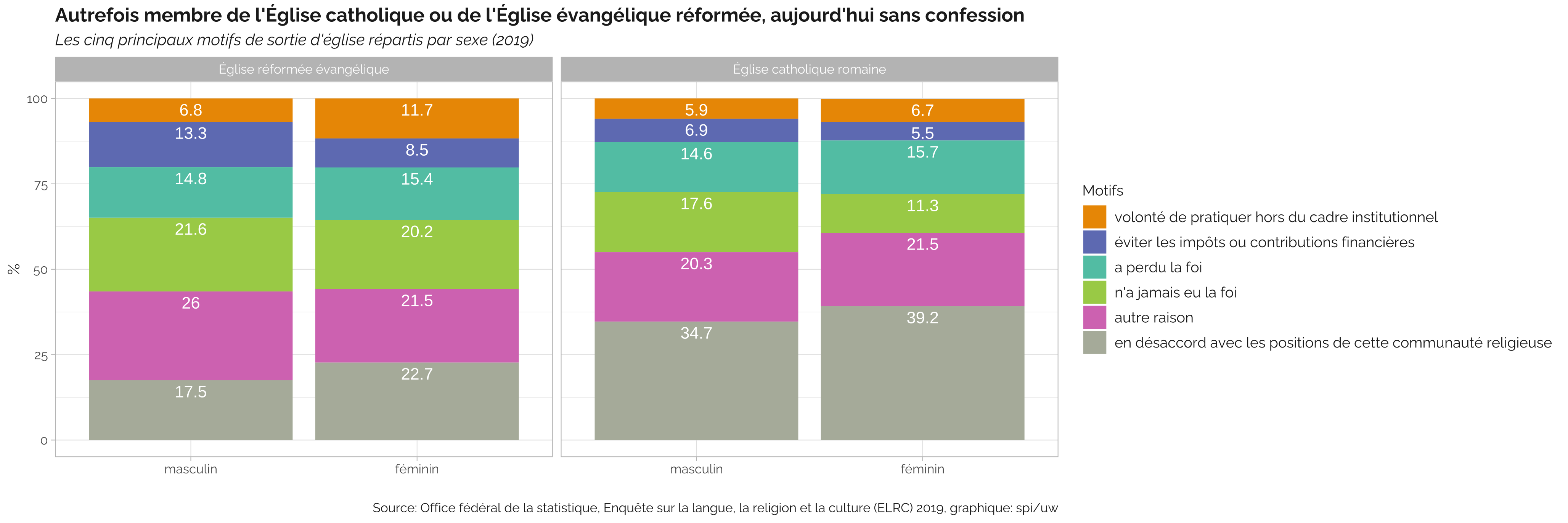

Le graphique 2 confirme cette hypothèse. Les femmes sont, proportionnellement, plus nombreuses que les hommes à sortir de l’Église catholique en raison de prises de position publiques. En revanche, les hommes semblent confirmer les résultats d’une recherche antérieure : ils sont globalement parlant moins attachés à la religion que les femmes et donc plus nombreux à déclarer n’avoir jamais eu de convictions religieuses. C’est particulièrement vrai pour l’Église catholique.

Remarque : Église catholique romaine, hommes : n = 404, femmes : n = 344 ; Église évangélique réformée, hommes : n = 338, femmes : n = 247. Chiffres : OFS, Enquête sur la langue, la religion et la culture 2019. Pour une meilleure vue d’ensemble, les cinq motifs les plus souvent cités sont représentés dans ce graphique. Les autres motifs sont rassemblés à la rubrique « autre raison ».

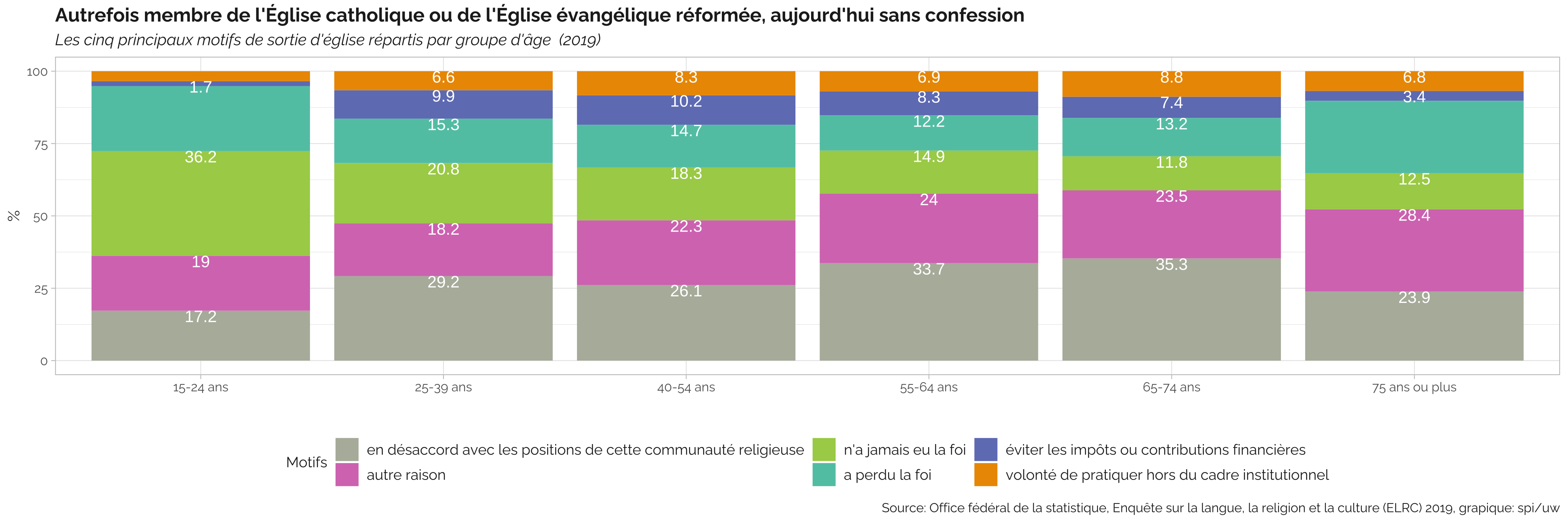

Les données de l’OFS concernant le facteur « âge » confirment également le constat qui se dessine dans la recherche actuelle (voir graphique 3) : alors que les jeunes n’ont pas la foi ou déclarent l’avoir perdue, l’âge augmentant, ce sont les prises de position publiques des Églises qui dérangent de plus en plus de personnes, les « plus de 75 ans » constituant toutefois une exception.

Les motifs financiers de sortie d’Église jouent un rôle particulièrement important dans les groupes d’âge moyen, mais pas tellement chez les personnes interrogées les plus jeunes ou les plus âgées. Dans ces deux derniers groupes, la charge fiscale est probablement aussi plus faible que dans les autres groupes d’âge.

On constate également que les personnes d’âge avancé sont plus nombreuses à déclarer avoir perdu la foi que les groupes d’âge de 25 à 74 ans. Ce résultat pourrait-il être en lien avec le fait que les personnes du quatrième âge sont de plus en plus confrontées à la maladie et à la solitude ? Il se pourrait toutefois aussi que se cache, derrière ce constat, la déception face aux comportements fautifs de l’Église, d’autant plus que les personnes de 75 ans et plus ont encore été très fréquemment socialisées dans l’Église et influencées par elle. La perte de la foi personnelle pourrait en être la conséquence.

Enfin, le fait que la génération plus âgée (mais aussi d’autres groupes d’âge) constate que la jeune génération ou leur entourage s’en sort bien sans la foi et sans lien avec l’Église pourrait éventuellement jouer un rôle. Cela peut les libérer de la pression de devoir rester dans l’Église.

Remarque : 15-24 ans : n = 58, 25-39 ans : n = 274, 40-54 ans : n = 421, 55-64 ans : n = 288, ans : n = 204, 75 ans et plus : n = 88. Les chiffres utilisés sont ceux des ex-membres des deux Églises, se limiter à une seule Église nationale aurait impliqué un nombre de cas trop faible pour l’analyse. Chiffres : OFS, Enquête sur la langue, la religion et la culture 2019. Pour une meilleure vue d’ensemble, les cinq motifs les plus souvent cités sont représentés dans ce graphique. Les autres motifs sont rassemblés à la rubrique « autre raison ».

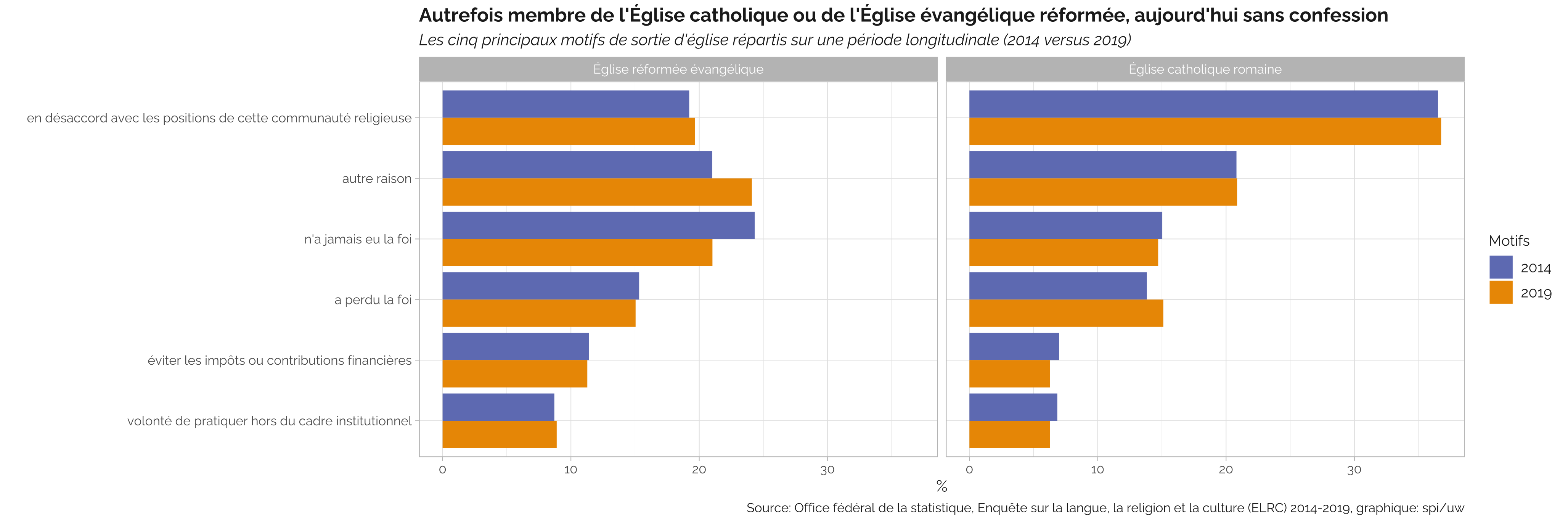

Le graphique 4, ci-dessous, est le résultat de la comparaison des données des enquêtes effectuées en 2014 et en 2019. Les motifs de sortie n’ont pas changé au fil des ans, les pourcentages sont stables. Ce constat, toutefois, peut aussi être interprété comme le fait que l’Église catholique n’est pas encore parvenue à influer de manière significative, avec ses déclarations et ses actions sur les motifs de sortie ou sur la pondération des motifs. Il en va de même pour l’Église évangélique réformée. À l’exception d’une diminution motif « n’a jamais eu la foi » au profit de « autre raison », la pondération des divers motifs est restée pratiquement identique dans les deux enquêtes.

Remarque : Église catholique romaine 2014 : n = 745, Église catholique romaine 2019 : n = 666 ; Église évangélique réformée 2014 : n = 748, Église évangélique réformée 2019 : n = 585. Chiffres : OFS, Enquête sur la langue, la religion et la culture 2014 et 2019. Pour une meilleure vue d’ensemble, les cinq motifs les plus souvent cités sont représentés dans ce graphique. Les autres motifs sont rassemblés à la rubrique « autre raison ».

5. Conclusion

Les chiffres des sorties d’Église se maintiennent à un niveau élevé et aucune inversion de tendance ne semble se dessiner. Les personnes qui ont quitté l’Église catholique (en particulier les femmes et les personnes d’âge moyen) ont particulièrement de la peine avec les prises de position publiques de cette dernière. Il est également frappant de constater que les jeunes qui quittent leur Église semblent avoir peu ou pas de lien à la foi. Qu’est-ce que cela veut dire pour les Églises si la foi de la jeune génération s’étiole ou a disparu ? Enfin, comment l’Église traite-t-elle les personnes qui s’en détournent en raison d’expériences négatives et qui de ce fait ont perdu la foi ? Les Églises ne semblent pas encore avoir trouvé de réponse à ces questions. Selon les statistiques actuellement disponibles, la pondération des motifs de sortir de l’Église reste à tout le moins inchangée.

Littérature consultée

- Riegel, Ulrich, et al. 2018a. The Relational Dimension of Disaffiliation: Thematic Analysis on the Relevance of Relationship in the Process of Leaving the Roman-Catholic Church. In Journal of Empirical Theology 31(2), S. 137–166.

- Riegel, Ulrich, et al. 2018b. Warum Menschen die katholische Kirche verlassen. Eine explorative Untersuchung. In Kirchenaustritt – oder nicht? Wie Kirche sich verändern muss, Hrsg. Markus Etschied-Stams et al., S. 125–207, Freiburg i. Br.: Herder.

- Thiessen, Joel, und Sarah Wilkins-Laflamme. 2017. Becoming a religious none: Irreligious socialization and disaffiliation. In Journal for the Scientific Study of Religion 56 (1), S. 64–82.

- Riegel, Ulrich, und Tobias Faix. 2019. Disaffiliation motives as indicator to better understand the relationship between religious institutions and individuals in modern Western society. In Understanding Religion. Empirical Perspectives in Practical Theology. Essays in Honour of Hans-Georg Ziebertz, Hrsg. Ulrich Riegel et al., S. 179–193. Münster: Waxmann Verlag.

Stolz, Jörg, und Edmée Ballif. 2010. Die Zukunft der Reformierten gesellschaftliche Megatrends – kirchliche Reaktionen. Zürich: TVZ Theologischer Verlag Zürich. - Stolz, Jörg, und Thomas Englberger. 2014. Kirchen, Freikirchen und alternativ-spirituelle Anbieter. In Religion und Spiritualität in der Ich-Gesellschaft. Vier Gestalten des (Un-)Glaubens, Hrsg. Jörg Stolz et al., S. 127–149. Zürich: Theologischer Verlag Zürich.

- Winter-Pfändler, Urs. 2015. Kirchenreputation. Forschungsergebnisse zum Ansehen der Kirchen und Impulse zum Reputationsmanagement. St. Gallen: Edition SPI.

- Winter-Pfändler, Urs. 2022. Schwerpunkt Kirchenmitgliedschaft. Das Vertrauen in die Kirchen, Mitgliederbindung und individuelle und gesellschaftliche Folgen. In Religionstrends in der Schweiz. Religion, Spiritualität und Säkularität im gesellschaftlichen Wandel, Jörg Stolz, Arnd Bünker, Antonius Liedhegener, Eva Baumann-Neuhaus, Irene Becci, Zhargalma Dandarova Robert, Jeremy Senn, Pascal Tanner, Oliver Wäckerlig und Urs Winter-Pfändler, S. 83-104. Springer VS

Remarques

(1) Aucun chiffre des sorties d’Église n’est disponible pour les cantons de Bâle-Campagne et du Tessin. Les chiffres d’entrée manquent pour les cantons de Bâle-Campagne, Tessin et Jura.

(2) Aucune donnée n’est disponible pour les deux années pour les cantons de Neuchâtel, Vaud et Valais. Les chiffres du canton d’Uri manquent également pour l’année 2020. Pour les chiffres des deux années, les sorties de l’Église évangélique méthodiste ne sont pas prises en compte (2021 : 5 123 membres, 258 sorties).

(3) Le groupe des personnes converties a été laissé de côté dans les analyses ou dans la présentation des données suivantes C’est probablement la raison pour laquelle la raison « PC se sent davantage en accord avec une autre religion/communauté » n’a pas été retenue (PC pour personne concernée).

(4) L’initiative mentionnée est exemplaire. L’initiative n’a été soumise au vote qu’en novembre 2020, la collecte de données de l’OFS a eu lieu en 2019.