Das Vertrauen in die katholische Kirche auf dem Prüfstand

Urs Winter-Pfändler

1. Einleitung

In den vergangenen Wochen und Monaten hat die katholische Kirche Ansehen verloren. Der Bericht zur Geschichte sexuellen Missbrauchs im Umfeld der römisch-katholischen Kirche in der Schweiz und die Rezeption in Medien und Öffentlichkeit kosteten die Kirche viel Vertrauen. Systematische Vertuschung, Schutz der Täter anstatt der Opfer und weitere Anschuldigungen stehen im Raum und zehren an der Glaubwürdigkeit. Es ist zu erwarten, dass die Austrittszahlen weiter ansteigen.

2. Vertrauen und Glaubwürdigkeit sind ein Fundament der Kirche

Vertrauen und Glaubwürdigkeit sind für die Kirche von enorm wichtiger Bedeutung. Nur wenn Menschen Vertrauen in die Kirche haben, wird es ihnen gelingen, ihre Vision von einer barmherzigen und solidarischen Welt einzubringen. Und nur wenn Menschen in die Kirche vertrauen, kann es ihnen gelingen, Menschen auf ihrem Weg mitzunehmen, sich als Gemeinschaft des Glaubens für die Botschaft und Praxis des Evangeliums zu engagieren und den Menschen Gottes Liebe nahe zu bringen.

Vertrauen wird durch Erfahrungen auf- oder abgebaut, täglich und sowohl im Kleinen als auch im Grossen. Im Kleinen sind es Erfahrungen mit konkreten Menschen, welche die Kirche repräsentieren, die für die Kirche arbeiten oder sich freiwillig darin engagieren. Werden beispielsweise Begegnungen mit Seelsorgepersonen als tröstend, förderlich und hilfreich erlebt? Oder wirken sie eher überheblich, mühselig oder gar grenzmissachtend? Zu den direkten persönlichen Erfahrungen mit einzelnen Menschen gesellen sich indirekte Erfahrungen im Grossen durch Medien, durch Berichte über das Tun und Lassen von Kirchenverantwortlichen.

3. Vertrauen entsteht mit einer transparenten und ehrlichen Kommunikation und einem entsprechenden Handeln – ohne doppelten Boden und Hintergedanken

Fühlt sich ein Kirchenmitglied mit seinen Werten, Lebensansichten oder der Art, das eigene Leben zu gestalten, von seiner Kirche unterstützt, wirkt sich dies positiv auf die Beziehung zur Kirche aus, andernfalls negativ. Das gilt bei tagespolitischen Themen wie der Konzernverantwortungsinitiative, aber auch für tieferliegende Werte wie Verlässlichkeit, Gleichberechtigung, Chancengleichheit, z.B. bei Fragen der Stellung der Frau in der Kirche oder im Umgang mit Fehlern.

Entscheidend ist, ob es der Kirche gelingt, ihre Positionen glaubwürdig und verständlich zu vertreten. Dabei muss sie mit den mannigfaltigen Meinungen und Wertvorstellungen in der Kirche selbst wie in der Gesellschaft kreativ und konstruktiv umgehen. Sie muss dabei auch aus Fehlern der Vergangenheit lernen.

All diese Faktoren prägen die Bindung zur Kirche und führen dazu, ob jemand ein gutes, ein schlechtes oder ein ambivalentes Gefühl bekommt, wenn er:sie an die Kirche denkt, und ob Vertrauen bzw. auch ein Gefühl von Verbundenheit gewonnen oder verloren wurde.

4. Die Konsequenzen von verloren gegangenem Vertrauen: veränderte Stellung der Kirche in der Gesellschaft und Verlust von Kirchenmitgliedern

Die Folgen von verloren gegangenem Vertrauen zeigen sich sowohl auf gesellschaftlicher wie auf persönlicher Ebene. Auf gesellschaftlicher Ebene geht es darum, welche Rolle die Kirche in der Gesellschaft spielen soll. Es geht auch um die Frage danach, welche Privilegien und Unterstützung ihr gewährt werden soll. Je tiefer das Vertrauen, umso kritischer wird die Einstellung gerade in dieser Frage. Dies zeigt sich derzeit z.B. in politischen Vorstössen auf dem Hintergrund der Missbrauchsthematik.

Auf persönlicher Ebene geht es um den Verlust von Verbundenheit mit der Kirche. Gläubige beginnen sich zunächst innerlich zu distanzieren. Irgendwann reisst der Faden ganz und Menschen treten aus der Kirche aus.

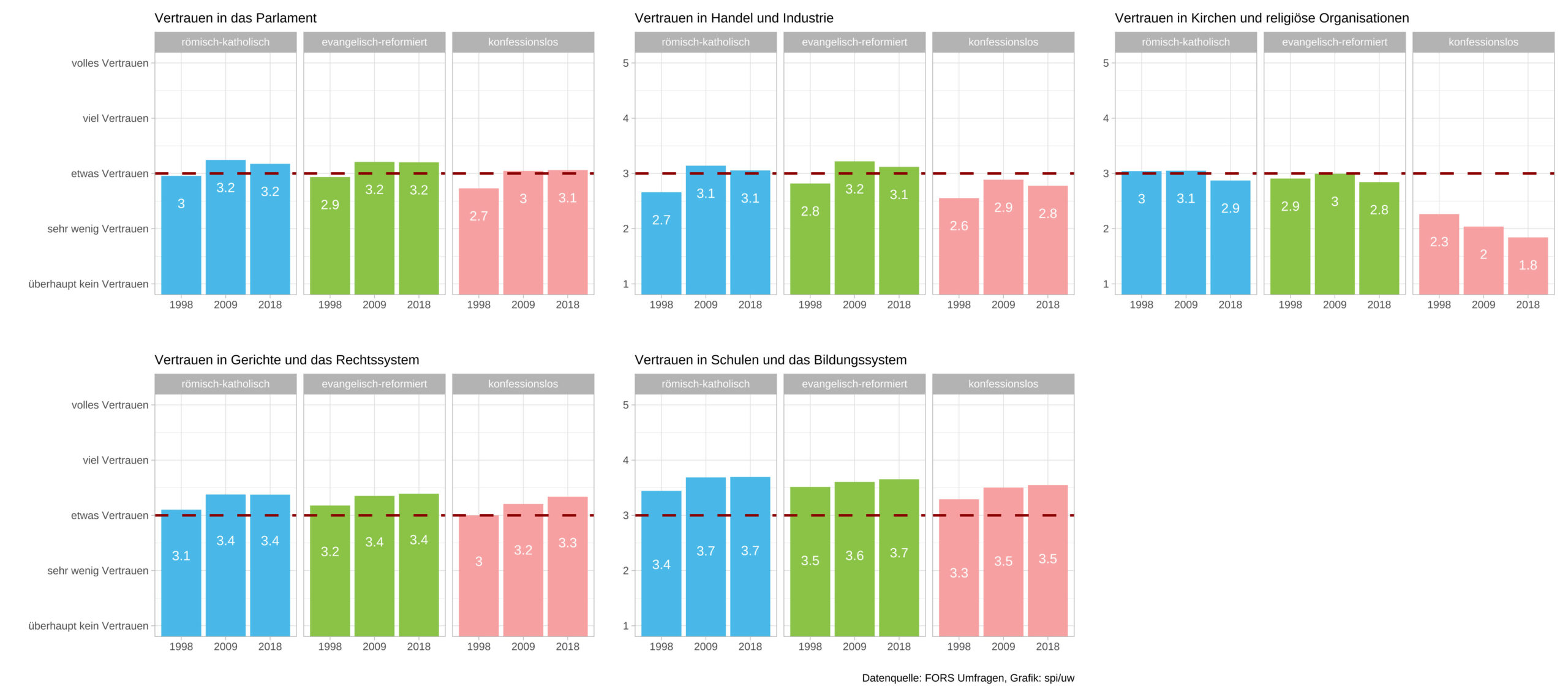

Dass die Kirche bereits vor der Publikation zu den sexuellen Missbräuchen mit Vertrauensproblemen zu kämpfen hatte, zeigt ein Blick in Untersuchungen. So wurden in der Schweiz immer wieder Befragungen durchgeführt, in welchen das Vertrauen in wichtige gesellschaftliche Instanzen wie das Bildungssystem, die Gerichte, das Parlament, das Rechtssystem und auch die Kirchen und religiösen Gemeinschaften erfragt wurde. Schlüsselt man die Daten nach den römisch-katholischen und evangelisch-reformierten Mitgliedern sowie der Gruppe der Konfessionslosen auf, dann zeigt sich, dass einige Akteure wie z.B. die Schulen aber auch die Gerichte in den letzten zwanzig Jahren Vertrauen gewonnen haben. Die Kirchen dagegen haben in dieser Zeit eher Vertrauen verloren, insbesondere in den Augen der Konfessionslosen (vgl. Abbildung 1).

Abbildung 1

Schaut man sich nur den jüngsten Datensatz aus dem Jahr 2018 (MOSAiCH) an, so wird das Ergebnis noch deutlicher (vgl. Abbildung 2): Die Kirchen und religiöse Organsationen liegen am Schluss von allen gesellschaftlichen Akteurinnen und Akteuren – und zwar bei allen drei Gruppen. Selbst die Kirchenmitglieder schätzen ihr Vertrauen als kleiner ein als «etwas Vertrauen». Die Konfessionslosen wiederum geben den Kirchen in den letzten Jahren einen stark sinkenden Vertrauensbonus. Aktuell haben sie zwischen «überhaupt kein Vertrauen» und «sehr wenig Vertrauen» in die Kirchen und religiösen Organisationen.

Abbildung 2

Auf der gesellschaftlichen Ebene zeigt sich eine Folge des Vertrauensverlusts in der Frage nach der Wichtigkeit der Kirchen: Die Teilnehmenden wurden nach der Wichtigkeit der Kirchen für (a) sich persönlich, (b) die Gesellschaft allgemein und (c) für sozial Benachteiligte gefragt. Dabei zeigt sich ein differenziertes Bild: Selbst die Konfessionslosen anerkennen noch das diakonische Engagement der Kirchen, auch wenn sie ihnen auf persönlicher oder gesellschaftlicher Ebene ansonsten keine grosse Wichtigkeit mehr zusprechen. Auch unter den Kirchenmitgliedern wird die soziale Bedeutung der Kirche am höchsten eingeschätzt. Dieser Faktor sollte nicht aus dem Blick geraten und deutet eine wichtige Perspektive für eine gesellschaftlich wertgeschätzte Kirchenentwicklung an (vgl. Abbildung 3).

Abbildung 3

Zugleich wird deutlich, dass der Vertrauensverlust der Kirche zunächst auf persönlicher Ebene verläuft: Katholikinnen und Katholiken wie Reformierte finden die Kirchen für sich persönlich weniger wichtig als noch vor einigen Jahren. Vertrauensverlust geht also mit persönlicher Distanzierung einher und die Austrittsneigung steigt langsam an. So wurden die Teilnehmenden in der MOSAiCH-Befragung im Jahr 2018 gefragt, ob sie bereits einmal daran gedacht haben aus der Kirche auszutreten. Dies ist bei ca. einem Drittel aller Teilnehmenden der Fall. Doch es bleibt nicht nur beim Gedanken an einen Kirchenaustritt:

5. Austritte bleiben auch im Jahr 2022 in beiden Kirchen auf hohem Niveau

Im Jahr 2022 sind 34’561 Personen aus der katholischen Kirche in der Schweiz ausgetreten. Dies sind etwa gleich viele Menschen wie im Jahr 2021 (Jahr 2021: 34’182; 2020: 31’410; 2019: 31’772). Der Mitgliederstand lag Ende 2022 bei ca. 2.89 Mio. Mitgliedern (Jahr 2021: 2.96 Mio.) (1).

Somit bleiben die Austrittszahlen auf sehr hohem Niveau und die Austrittsrate lag im Jahr 2022 über die gesamte Schweiz bei durchschnittlich 1.3%. Auffällig sind die kantonalen Unterschiede. So verzeichnen die Kantone Genf, Wallis, Neuenburg und Waadt praktisch keine Austritte. Diese Beobachtung ist einer anderen Organisationsstruktur der Kirchen in den letztgenannten Kantonen geschuldet. Sie kennen keine formale und mit Kirchensteuerpflicht verbundene Mitgliedschaftsstruktur, aus der man überhaupt austreten könnte.

Rechnet man diese Kantone (NE, GE, VS, VD) sowie die Kantone Baselland und Tessin, von denen keine Zahlen vorliegen, aus der Statistik heraus, so ergibt sich eine durchschnittliche Austrittsquote von 1.6% (2021: 1.5%; 2020: 1.4%). D.h. 1.6 Personen pro 100 katholische Mitglieder verliessen im Jahr 2022 die Kirche. Dieser Wert ist tiefer als derjenige der umliegenden Länder (Deutschland: 2.4%; Österreich: 1.9%). Wie in der Schweiz haben auch in den Nachbarländern die Austrittszahlen in den vergangenen Jahren zugenommen. Da die Zahlen in Deutschland im Zusammenhang mit der Publikation von Missbrauchsgutachten im Jahr 2022 besonders angestiegen sind, werden die Zahlen für die Schweiz vermutlich im Jahr 2023 ebenfalls weiter zunehmen.

Richtet man den Blick auf die Kantone mit den grössten Verlusten, zeigen die Kantone Baselstadt, der Kanton Aargau oder der Kanton Solothurn anteilsmässig hohe Austrittszahlen. Während in Baselstadt im Jahr 2022 drei Personen pro 100 Mitgliedern aus der katholischen Kirche ausgetreten sind, waren es in den Kantonen Aargau 2.7 und im Kanton Solothurn 2.2 Personen.

Im Vergleich: Aus der evangelisch-reformierten Kirche traten im Jahr 2022 30’102 Personen aus (2) (2021: 28’540; 2020: 27’040 Personen). Deren Mitgliederanzahl betrug Ende 2022 ca. 1.92 Millionen (Jahr 2021: 1.96 Mio.). Die katholische Kirche zählt somit rund eine Million mehr Mitglieder als ihre reformierte Schwesterkirche (3).

Im Gegensatz zu den Austritten bewegen sich die Eintritte seit Jahren auf tiefem Niveau. Im Jahr 2022 traten 1080 Personen in die katholische Kirche ein (Jahr 2021: 910; 2020: 735; 2019: 885 Personen). Die Eintrittsrate ohne die Kantone NE, GE, VS, VD sowie Kantone ohne Angaben beträgt 0.05%. Das Verhältnis zwischen Ein- und Austritten beträgt somit etwa 1 zu 32.

6. Fazit

Dass Verbundenheit und Vertrauen auch vernichtet werden können, musste die katholische Kirche in den letzten Jahren und aktuell erfahren. Die jüngst publizierten Ergebnisse zur Grösse der Missbrauchsskandale und deren systematischer Vertuschung, aber auch die Auseinandersetzungen um die Stellung der Frauen in der Kirche oder um Fragen der Sexuallehre haben der Kirche geschadet und waren Gift für das Vertrauen.

Dem verbliebenen Vertrauen, das die Kirchen und religiöse Organisationen insbesondere im diakonisch-sozialen Bereich noch erfahren, gilt es unbedingt Sorge zu tragen.

Es ist weiter zwingend notwendig, aus Fehlern zu lernen und Massnahmen zur Verbesserung einzuleiten und zeitnah umzusetzen.

Die Kirche muss alles daransetzen, verloren gegangenes Vertrauen zurück zu gewinnen. Dies dürfte ein beschwerlicher Weg sein, denn Vertrauen entsteht nicht einfach mithilfe einer professionellen PR-Kampagne, sondern in stetiger und fortwährender Kleinarbeit. Es wächst in kleinen Schritten, indem die kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Kirche insgesamt als zugewandt, verlässlich, authentisch, solidarisch und spirituell glaubwürdig erlebt werden.

Schliesslich muss die Kirche ihren kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (sowohl den freiwilligen als auch professionellen) Sorge tragen. Sie sind die konkreten Gesichter der Kirche. Viele von ihnen und gerade die Seelsorgenden mussten in den letzten Jahren vor Ort für vieles geradestehen, was in der Vergangenheit und auf anderen Ebenen krumm und schief lief. Eine dauerhafte Frustration und eine mögliche innere Distanzierung der Engagierten von der Kirche sollten unbedingt vermieden werden, um einem Neuaufbau von Vertrauen nicht entgegenzuwirken.

Verwendete Literatur

- Kosch, Daniel. 2007. Demokratisch – solidarisch – unternehmerisch. Organisation, Finanzierung und Management in der katholischen Kirche in der Schweiz. Zürich: Schulthess.

- Winter-Pfändler, Urs: Schwerpunkt Kirchenmitgliedschaft. Vertrauen in die Kirchen, Mitgliederbindung sowie individuelle und gesellschaftliche Folgen, in: Stolz, Jörg / Bünker, Arnd / Liedhegener, Antonius / Baumann-Neuhaus, Eva / Becci, Irene / Dandarova Robert, Zhargalma / Senn, Jeremy / Tanner, Pascal / Wäckerlig, Oliver / Winter-Pfändler, Urs: Religionstrends in der Schweiz. Religion, Spiritualität und Säkularität im gesellschaftlichen Wandel, Wiesbaden, Springer-VS, 2022, 83 – 104.

- Winter-Pfändler, Urs: Kirchenreputation. Forschungsergebnisse zum Ansehen der Kirchen in der Schweiz und Impulse zum Reputationsmanagement, St. Gallen (Edition SPI) 2015.

- Winter-Pfändler, Urs: Weniger Vertrauen in die Kirchen – Mitgliederbindung wird schwieriger.

Anmerkungen

(1) Keine Zahlen zu den Austritten liegen aus den Kantonen Baselland und Tessin vor. Eintrittszahlen fehlen aus den Kantonen Baselland, Tessin und Jura.

(2) In den Jahren 2020-2022 liegen keine Daten aus den Kantonen Neuenburg, Waadt und Wallis vor. Im Jahr 2020 fehlen zusätzlich die Angaben aus dem Kanton Uri. Bei den Zahlen aus den Jahren 2020-2022 wurden die Austritte aus der evangelisch-methodistischen Kirche herausgerechnet (2022: 4’950, 2021: 5’123 Mitglieder; 2022: 291, 2021: 258 Austritte).

(3) Über die Austrittsgründe aus der evangelisch-reformierten Kirche haben wir vor einem Jahr berichtet: weiter lesen …

Mehr erfahren

Image by benwhitephotograph from unsplash