Update: Die Beerdigung in den beiden grossen Kirchen: hohe Zustimmung bei zunehmender säkularer Konkurrenz

«Und wann immer ich sah, dass jemand aus meinem Volk starb und hinter die Mauer von Ninive geworfen wurde, begrub ich ihn» (Tob 1.17)

Aktualisierter Blogbeitrag aus dem Jahr 2020

Urs Winter-Pfändler

Wie steht es um die kirchlichen Bestattungen in der Schweiz? Müssen die Kirchen in diesem Bereich mit Veränderungen rechnen oder bleibt alles beim Alten?

Es ist leider davon auszugehen, dass sich dieser Bereich in den nächsten Jahren weiter wandelt. Ähnlich wie bei den Taufen oder bei den Trauungen während der letzten Jahre eine Abnahme zu beobachten war, werden die grossen «Megatrends» wie Säkularisierung und Individualisierung auch vor der kirchlichen Bestattung(1) und dem Umgang mit Sterben und Tod keinen Halt machen.

Daher soll in diesem Beitrag neben der Präsentation der aktuellen Ergebnisse zur kirchlichen Bestattungssituation in der Schweiz auch ein Blick in die Zukunft gewagt werden. Es wird erläutert, warum sich der Umgang mit Sterben und Tod verändert(e) und wie sich diese Veränderungen auf die kirchliche Bestattung auswirken bzw. auswirken werden. Welche Aufgaben und Herausforderungen dabei auf die Kirchen warten, wird abschliessend geklärt.

1. Die kirchliche Bestattung im Vergleich zu Taufen und Trauungen

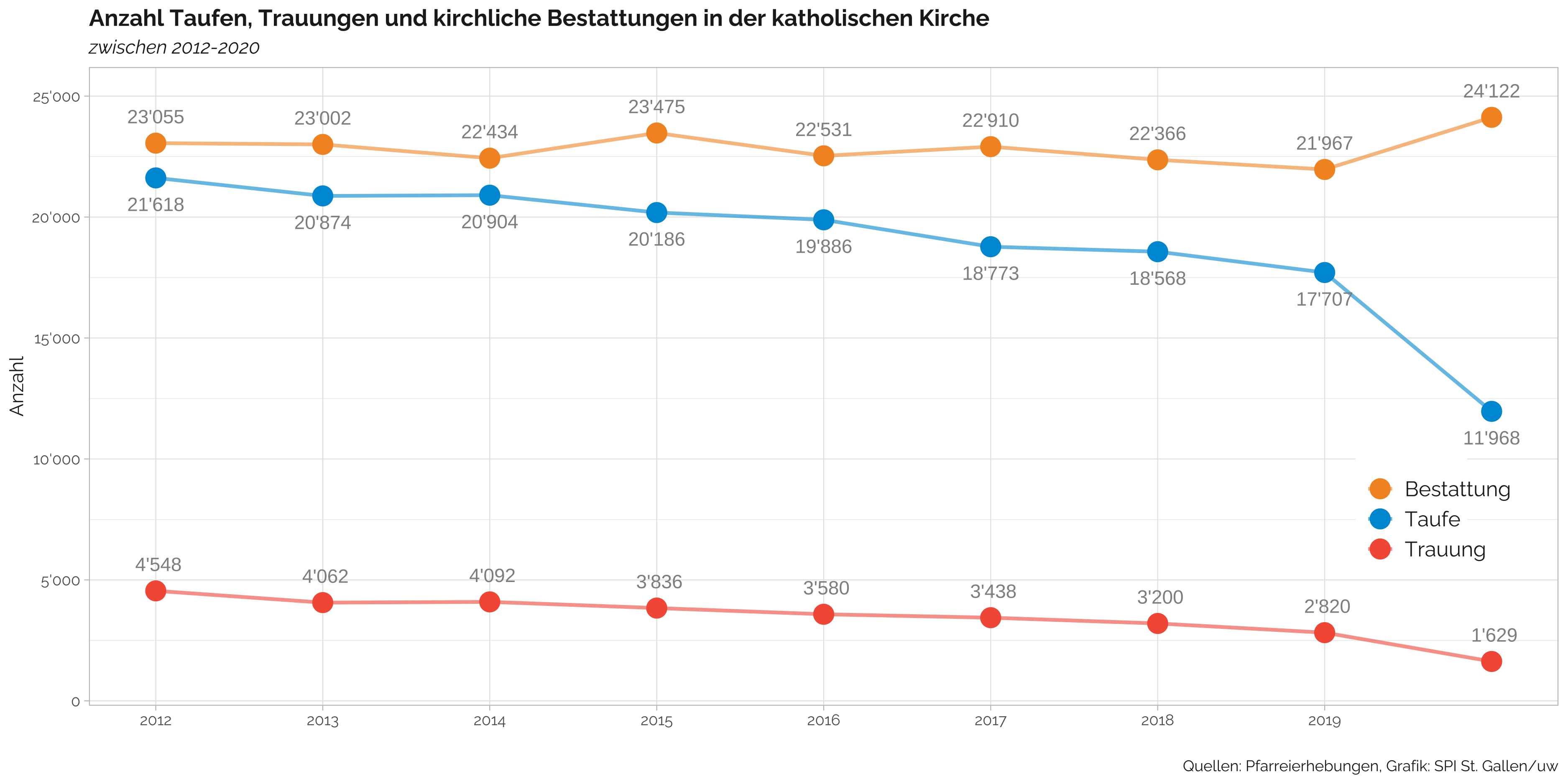

Vergleicht man die Anzahl der katholischen Bestattungen mit der Anzahl der Taufen oder Trauungen, so liegen die Beerdigungen an der Spitze mit rund 24’000 Abdankungen jährlich (vgl. Abbildungen 1 und 2). Kein kirchliches Ritual wird so oft in Anspruch genommen wie Abdankungen. Die Taufen liegen mit ca. 12’000 Taufen infolge der Pandemie pro Jahr deutlich darunter, wobei sich die Kluft zwischen Taufen und Beerdigungen in den letzten Jahren weitet. Dieser Umstand könnte auf eine Zunahme der Kirchendistanzierung bei jungen Eltern hinweisen. Denn ebenso wie ein Rückgang der Taufen zu beobachten ist, liegen die Trauzahlen seit Jahren auf einem tiefen vierstelligen Niveau.

Die anteilmässige höhere Zahl an Bestattungen in der evangelisch-reformierten gegenüber der katholischen Kirche lässt sich dadurch erklären, dass deren Mitglieder durchschnittlich älter sind als in der katholischen Kirche.

2. Die Bestattungsquote in den beiden grossen Kirchen

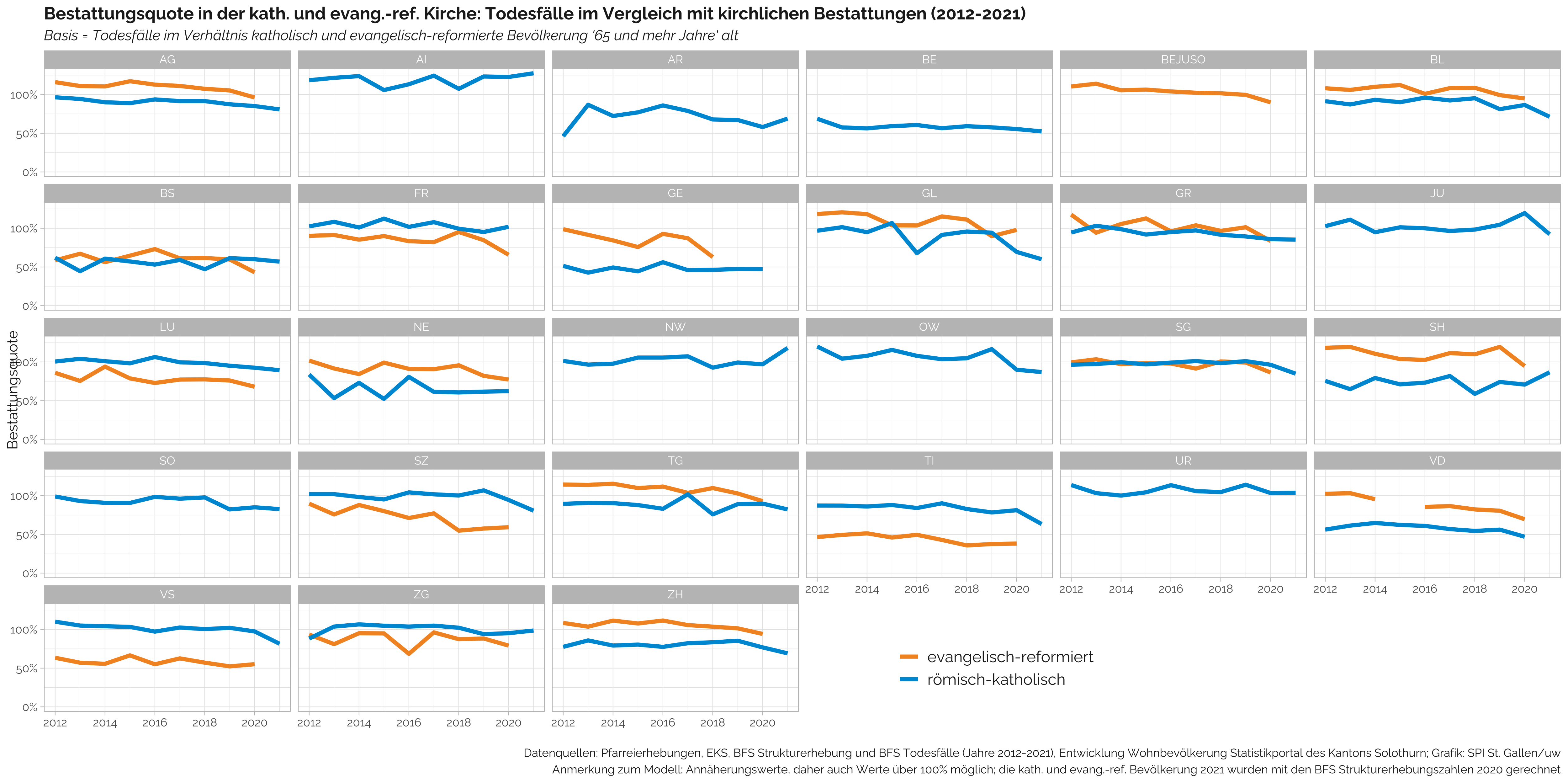

Wie viele Kirchenmitglieder lassen sich nach ihrem Tod in der Kirche bestatten? Antwort auf diese Frage gibt die sogenannte Bestattungsquote. Diese wurden mit Hilfe der Statistiken zur Sterblichkeit sowie zur Religionszugehörigkeit (Altersgruppe 65 Jahre und älter) des Bundesamtes für Statistik und der Anzahl kirchlicher Bestattungen in der katholischen und evangelischen Kirche berechnet. Abbildung 3 zeigt die Ergebnisse.

Fazit: Die kirchliche Beerdigung ist nach wie vor in beiden Kirchen sehr gefragt, d.h. in vielen Kantonen liegt die Bestattungsquote bei 100%. Mit anderen Worten: Die allermeisten Verstorbenen, welche der katholischen oder evangelisch-reformierten Kirche angehören, werden auch kirchlich bestattet.

2.1 Kantonale und sprachregionale Unterschiede

Wie die Abbildung 3 zeigt, sind die Bestattungsquoten nicht überall gleich hoch und es zeigen sich kantonale und sprachregionale Unterschiede: So liegt die Quote in den Kantonen Genf und Waadt in der katholischen Kirche bei gegen 50%. Auch in den Kantonen Baselstadt und Bern werden noch ca. sechs von zehn Gläubigen kirchlich bestattet. Weiter fällt auf, dass traditionell evangelisch geprägte Kantone (z.B. AR) bei der katholischen Kirche eher tiefe Bestattungsquoten verzeichnen.

2.2 Gründe für diese Unterschiede

Gründe für diese Unterschiede sind im städtischen Umfeld sowie in den Spezifika einiger Westschweizer Kantone zu suchen:

In den urbanen Kantonen wie Basel-Stadt oder Genf macht sich eine zunehmende kirchliche Entfremdung bemerkbar. So betragen die Raten der Konfessionslosen in den grössten Schweizer Städten zwischen 36.2% (Bern) und 55% (Basel). In der Stadt Genf beträgt die Rate 46.7% (alle Zahlen aus dem Jahr 2020). Während in katholisch geprägten Landkantonen (z.B. AI, OW, NW, UR) die religiösen Traditionen den Menschen Halt und Stabilität zu vermitteln scheinen, verloren in urbaneren Gebieten diese Traditionen ihre Selbstverständlichkeit. Die Kirchen sehen sich in den städtischen Gebieten zudem mit einer grösseren Anzahl an «säkularen» Konkurrenten konfrontiert (siehe unten).

In den französischsprachigen Kantonen dürften weitere Faktoren die Unterschiede miterklären. Die Kirchenmitglieder in den Kantonen Genf und Waadt haben einen überdurchschnittlich hohen Migrationshintergrund. Verstorbene werden mitunter in ihrem Heimatland kirchlich beerdigt und werden demzufolge nicht in der Statistik der Schweiz gezählt.

Zudem kennen nur wenige französischsprachige Kantone eine staatskirchenrechtliche Mitgliedschaft (Kirchgemeinden) sowie entsprechende Kirchensteuern für ihre Mitglieder. Der ökonomische Anreiz, aus der Kirchen auszutreten, entfällt in diesen Kantonen. Mit anderen Worten: Fühlt sich in der Deutschschweiz ein Mitglied seiner Kirche nicht mehr verbunden, so möchte er diese i.d.R. auch nicht mehr mit seinen Steuern unterstützen. Konsequenterweise tritt es aus seiner Kirche aus. In einigen französischsprachigen Kantonen ist ein solcher Austritt aus einer Kirchgemeinde aufgrund der unterschiedlichen Kirchenstrukturen nicht möglich. Zwar kann ein Getaufter / eine Getaufte überall auf der Welt aus der katholischen Kirche gemäss Kirchenrecht austreten (Apostasie). Der damit verbundene administrative Aufwand dürfte eher gescheut werden, zumal die finanzielle Einsparung i.d.R. unbedeutend ist. Dieser Umstand lässt sich durch die Austrittszahlen gut belegen. Im Gegensatz zur Deutschschweiz sind die Austrittszahlen in den erwähnten Kantonen praktisch null.

Fazit: In einigen französischsprachigen Kantonen kann man davon ausgehen, dass der Anteil der Gläubigen, welche sich innerlich von der Kirche entfernt haben, grösser ist als in der Deutschschweiz. Im Falle eines Todes innerhalb der Familie dürften kirchendistanzierte Hinterbliebene einerseits den Zugang zur Kirche nicht kennen, andererseits nur eine vage Vorstellung haben zum Ablauf einer kirchlichen Bestattung. Weiter fühlen sich diese Hinterbliebenen mit ihren Wert- und Glaubensvorstellungen bei einem säkularen Anbieter besser aufgehoben als bei der Kirche.

Im Kanon Tessin beträgt die evangelisch-reformierte Bestattungsquote lediglich 38% (2020), d.h. nur jedes vierte Mitglied wird kirchlich bestattet. Es ist zu vermuten, dass es sich bei den evangelisch-reformierten Kirchenmitgliedern im Tessin um Zuzüger aus anderen Kantonen handelt, welche in ihrem Ursprungskanton beerdigt werden. Auch im Kanton Wallis dürfte dieser Umstand die tiefe Bestattungsquote von ca. 55% in der evangelisch-reformierten Kirche miterklären.

Alle diese Gründe tragen dazu bei, dass es zu den beschriebenen kantonalen Unterschieden kommt.

2.3 Prognose zur zukünftigen Entwicklung der kirchlichen Bestattung

Werden die Bestattungsquoten zukünftig weiterhin hoch bleiben oder werden sie eher sinken wie in den urbanen Gebieten? Leider gehen wir z.B. für die Kantone der Agglomeration vom Letzteren aus.

Die Gründe hierzu liegen zum einen an der zunehmenden Kirchendistanzierung: Derzeit werden in den allermeisten Fällen Menschen im höheren Lebensalter kirchlich beerdigt. Diese Menschen sind in aller Regel noch vorwiegend christlich sozialisiert, was für kommende jüngere Generationen so nicht mehr der Fall ist. Es droht die Gefahr, dass das religiöse Basiswissen nicht mehr an nachfolgende Generationen weitergegeben wird. Es verdunstet und wird je länger je mehr vergessen.

Entsprechend werden sich vermutlich auch die Zahlen der Beerdigungen in den beiden grossen Kirchen in den nächsten Jahren verändern. «Auch wenn die Kirche im rituellen, seelsorgerlichen und praktischen Sinne noch immer ein wichtiger institutioneller Akteur ist, zeigt der vor etwa einer Generation einsetzende neuerliche Schub der Entkirchlichung, deutliche Wirkung» (Thieme, 2019, 153).

Neben diesem beschriebenen Bedeutungsverlust der Kirchen, haben jedoch auch moderne Wertevorstellungen, die Sichtbarkeit des Sterbens und des Todes in der Gesellschaft, veränderte Todesumstände, etc. einen Einfluss auf die (zukünftige) Ausgestaltung sowie Inanspruchnahme der kirchlichen Abdankung. Wie sich diese Entwicklungen auf die kirchliche Abdankung auswirken, wird im Folgenden erläutert. Gleichzeitig wird beschrieben, welche Aufgaben und Herausforderungen im Zusammenhang mit Sterben, Tod und Trauer auf die Kirchen warten.

3. Gesellschaftliche Veränderungen und der Umgang mit Sterben, Tod und Trauer

3.1 Der Bedeutungsverlust der Kirchen

Während bis vor wenigen Jahrzehnten gemeinsame religiöse Bilder, Glaubensgewissheiten oder eine gemeinsame religiöse Sprache und Symbole anzutreffen waren, um sich über Tod und Sterben auszutauschen, lösen sich diese zunehmend auf. Jeder und jede eignet sich eigene, individualisierte Vorstellungen über das Leben und Sterben, das Woher und Wohin an. Damit lösen sich die individuellen Bilder persönlicher Spiritualität von den Vorstellungen der grossen Glaubensgemeinschaften los. «Sterben, Tod und Trauer haben sich (…) ‘säkularisiert’, d. h. aus dem Kontext der religiösen, konfessionellen oder kirchlichen Interpretation und rituellen Fürsorge gelöst» (Schützeichel, 2017, 115). Dies führt einerseits zu einem Bedeutungsverlust der Kirchen im Allgemeinen, aber auch im Speziellen rund um die Fragen von Tod und Sterben.

Jahrhundertelang hatten die Kirchen die Aufgabe, den Tod in einen religiösen Gesamtzusammenhang, z.B. Gottvertrauen und Ewigkeitsvorstellungen, einzubetten, und damit dem Tod «seinen Stachel zu nehmen» (vgl. 1 Kor. 15.55f). Der Tod hat in der christlichen Vorstellung nicht das letzte Wort, sondern der Mensch ist im Leben und dem Sterben Gott anvertraut. Dieses Heilsversprechen scheint für viele Menschen zunehmend unverständlich, irrelevant oder verzichtbar zu sein. «An die Stelle der vom Glauben getragenen Trostgewissheit und Höllenangst ist für viele das pure „Nichts“ getreten» (Thieme, 2019, 72). Infolge dessen verliert der Glaube auch seine tröstende Funktion und das Diesseits gewinnt zunehmend an Gewicht. «Eine ausgeprägte Diesseitigkeit der Lebensführung, wobei Gedanken an den Tod nur ängstigen würden» (Thieme, 2019, 73), tritt in den Vordergrund.

So ist es heute alles andere als selbstverständlich, dass die Hinterbliebenen und die Teilnehmenden an einer Trauerfeier alle christlichen Zeichen und Symbole verstehen oder die Kirchenlieder und Gebete kennen.

3.2 Tod und Sterben im Widerspruch zu modernen gesellschaftlichen Wertvorstellungen

Die heutige Gesellschaft setzt auf Werte wie immerwährende Leistungsbereitschaft, Mobilität, Selbstverwirklichung und -optimierung und Jugendlichkeit. Sterben und Tod widersprechen diesen Werten fundamental. So kommt es ebenfalls zu einer vermehrten Diesseitsorientierung. Nicht mehr die Ewigkeit steht für die allermeisten Menschen im Zentrum, sondern das individuelle Leben mit seinen Chancen und Möglichkeiten. Oder mit den Worten von Frank Thieme: «Nicht mehr die Aufnahme des Verstorbenen in das ‘himmlische Reich’ und in die Gemeinschaft mit Gott wird erwartet und symbolisch im Trauergottesdienst zelebriert. Vielmehr wird der Tod als unaufhebbares Ereignis und als das Ende einer individuellen Existenz betrauert und/oder pragmatisch-nüchtern hingenommen» (Thieme, 2019, 254). Im Mittelpunkt der Beerdigung steht entsprechend die Persönlichkeit und das Leben des Verstorbenen: «Dessen Foto steht während der Trauerfeier neben Sarg oder Urne und ist Indiz für die Verschiebung der symbolischen ‘Mitte’ – weg vom ‘Auferstandenen’ hin zum Verstorbenen» (Thieme, 2019, 154). Und anstelle des öffentlichen Gottesdienstes, welcher der Verbreitung des Glaubens und der Zusage der göttlichen Gnade dient, rückt der Abschiedsschmerz in den Mittelpunkt.

Damit verbunden findet eine Privatisierung der Trauer statt, was sich in der Tendenz zur Beerdigung im engsten Familienkreis zeigt. Dabei werden die christlichen Traditionen und Überlieferungen nicht aufgegeben, «sondern sie werden Option und damit in den Individualisierungsprozess integriert» (Thieme, 2019, 152). Auch der christliche Glaube an die Auferstehung wird zu einer «Option» unter anderen. Im Zuge dieser Individualisierung und Pluralisierung steigt jedoch auch die Gefahr von Überforderung und Unsicherheit, was den Rückzug «ins Private» zusätzlich verstärkt (Thieme, 2019, 216).

3.3 Die Unsichtbarkeit des unmittelbaren Sterbens und Todes

Die allermeisten Menschen kommen in ihrem Alltag nur noch selten mit Tod und Sterben in Berührung. So sterben die Menschen in der Schweiz am häufigsten in Alters- und Pflegeheimen, am zweithäufigsten im Spital und am dritthäufigsten zuhause oder an einem anderen Ort. Der unmittelbare Tod wird zur Ausnahme: «Der Tod ist dann unmittelbar, wenn er sich im eigenen Erlebenshorizont ereignet. Wo Sterben und Tod unter den Augen der Familie, der Nachbarschaft und Freunden sich ereignen, da ist der Tod sichtbar, wird erlebt und erfahren. Der unmittelbare Tod war der ‘normale Tod’ in der vormodernen, noch wenig arbeitsteiligen Gesellschaft» (Thieme, 2019, 27). Auch dieser Umstand fördert eine zunehmende Sprachlosigkeit im Umgang mit Sterben, Tod und Trauer. Dazu kommt, dass der Tod und das Sterben in den modernen Gesellschaften aufgrund des medizinisch-technischen Fortschrittes «kalkulierbarer» wurden. Nicht das Schicksal oder Gott verfügt den Tod, sondern das Sterben wird zu einer organisierten und medizinisch zum Teil steuerbaren Grösse, was wiederum den Einzelnen/die Einzelne herausfordert, sich über sein Sterben und seinen Tod Gedanken zu machen (Stichworte Patientenverfügung oder Organspendeausweis).

3.4 Längere Lebenserwartung und veränderte Todesursachen

Eine weitere fundamentale Veränderung des Sterbens und des Todes erlebten die modernen Gesellschaften durch den medizinischen Fortschritt (Stichworte: Abnahme Kindersterblichkeit, neue Therapien etc.), den generellen Zugang zur Gesundheitsversorgung sowie den gestiegenen Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz im Wohlfahrtsstaat. Dies führte dazu, dass die durchschnittliche Lebenserwartung in den letzten hundert Jahren um mehrere Jahre anstieg. Sie liegt derzeit (2019) in der Schweiz bei Frauen bei 85.6 und bei den Männern bei 81.9 Jahren. Gleichzeitig veränderten sich mit dieser Entwicklung die Todesursachen. Während früher viele Menschen infolge von Infektionserkrankungen starben, konnten diese Krankheiten durch die Entdeckung der Antibiotika massiv eingedämmt werden. Heute sterben die Menschen an erster Stelle an Herz-Kreislauferkrankungen (ca. 30%), Krebserkrankungen und Demenz. Mit der Zunahme chronisch-degenerativer Krankheiten hat sich die letzte Lebensphase vieler Menschen verlängert. Der Pflege- und Betreuungsaufwand stieg und steigt und bringt pflegende Angehörige oftmals an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Eine Betreuung in einer Gesundheitseinrichtung wird notwendig und die Menschen sterben schliesslich ausserhalb ihrer gewohnten sozialen und alltäglichen Umgebung, was die Unmittelbarkeit des Sterbens und des Todes weiter verringert.

3.5 Eine verstärkte Professionalisierung rund um Sterben und Tod

Verbunden mit den beschriebenen Entwicklungen lässt sich schliesslich beobachten, dass sich das Sterben und die Betreuung der Sterbenden und Verstorbenen zusehends professionalisiert.

So haben die Kirchen auch im Bereich der praktisch-technischen Versorgung neben dem beschriebenen Verlust der Deutungsmacht über Sterben und Tod ihr Bestattungsmonopol verloren. Während viele Jahrhunderte die Bestattungen (bis auf wenige Ausnahmen) auf dem kirchlichen Friedhof stattfanden, wurde dieses Monopol im Zuge der Errichtung des modernen Staates und der Errichtung kommunaler Friedhöfe durch die staatlichen Behörden abgelöst. Doch nicht nur im Bereich der Organisation und Verwaltung der letzten Ruhestätten haben die Kirchen ihr Monopol abgetreten. Auch der Bereich der Sterbebegleitung (z.B. Tradition der klösterlichen Spitäler und Hospize) liegt nicht mehr in kirchlicher Hoheit. Während bis ins 18. Jahrhundert der Priester für die Sterbebegleitung als auch für die Feststellung des Todes zuständig war, fällt dies seit geraumer Zeit in die Zuständigkeit der Pflege und Medizin. In jüngerer Zeit lässt sich eine weitere Professionalisierung im Bestattungswesen beobachten und «freie» Beerdigungen beginnen sich (in Zusammenarbeit mit Ritualbegleiter*innen) neben den kirchlichen Bestattungen zu etablieren. Es entsteht ein «Bestattungsmarkt» (Thieme, 2019, 199f) mit hochindividualisierten Angeboten und die Kirchen werden zu Anbietern unter Vielen inmitten eines Marktes von religiös-spirituellen Anbietern.

4. Herausforderungen und Aufgaben der Kirchen

Mit dem Bedeutungsverlust der Kirchen sowie der Zunahme an religiösen Vorstellungen und Bildern individualisiert und privatisiert sich die Trauerkultur und es wird für Seelsorgende, welche Beerdigungen vorstehen, schwieriger und herausfordernder, den unterschiedlichen Erwartungen der Hinterbliebenen gerecht zu werden. So möchten sich einzelne Hinterbliebene aktiv in die Beerdigung einbringen (z.B. musikalisch oder durch das Vortragen eines persönlichen Briefes an den Verstorbenen), was eine grössere Vorbereitung der Trauerfeier mit sich bringt. Andere Hinterbliebene möchten die Beerdigung im engen Familienkreis durchführen, was wiederum dem Auftrag, Gemeinde und Gemeinschaft zu bilden, entgegenläuft. Die Kirchen sind einerseits gefordert, sich den Hinterbliebenen und ihren Wünschen und Erwartungen zuzuwenden und diesen flexibel, «kundenorientiert», empathisch und authentisch zur Seite zu stehen. Mit anderen Worten: Kirchen werden in einer modernen Gesellschaft nicht darum herumkommen, «dienstleistungsorientiert» qualitativ hochstehende Arbeit zu leisten, wollen sie den heutigen Menschen nahe sein. Denn gerade Beerdigungen bleiben für die allermeisten Menschen wichtige und hilfreiche Rituale angesichts der Vergänglichkeit des Lebens. Kirchen sind aber andererseits genauso gefordert, Fürsprecherin für Sterbende und Trauernde zu sein. Sie sind gefordert, auf die Grenzen und Beschränktheit der modernen Leistungsgesellschaft hinzuweisen. Sie sind dazu aufgerufen, für die Brüchigkeit und das Fragmentarische des Lebens einzustehen, im Wissen und Vertrauen, dass dieses Leben in Gottes Händen aufgehoben ist. Schliesslich sind Kirchen gefordert, «Alltagsseelsorge» zu leisten. Hinterbliebene fühlen sich in ihrer Trauer primär von ihrem alltäglichen Netzwerk (z.B. Familie, Freunde, Arbeitskollegen) getragen, sei dies durch emotionale Anteilnahme, sei dies durch konkrete Unterstützung (z.B. Hilfe beim Einkaufen, zum Arzt gehen, Unterstützung beim Kochen oder im Haushalt). Gleichzeitig hinterlassen Verstorbene oft tiefgreifende soziale Lücken und die Hinterbliebenen (meistens ältere Frauen) sind nach dem Tod häufig alleine. «Über den Tod eines betrauerten Menschen zu reden kann nicht gelingen, wenn Gesprächspartner fehlen» (Thieme, 2019, 157). Eine Stärkung und Unterstützung dieses solidarischen Alltagsnetzes sind daher in Zeiten von Trauer (aber bei weitem nicht nur in diesen) notwendig. Dazu können die Kirchen einen wichtigen Teil beitragen, indem sich Seelsorgende immer wieder den Trauernden zuwenden (z.B. Hausbesuche oder Erkunden nach dem Befinden per Telefon). Weiter können Kirchen Menschen ermutigen, zu treuen Begleiterinnen und Begleitern von Trauernden zu werden (z.B. mit Hilfe von Bildungsangeboten) oder Initiativen wie Besuchsdienste oder Alltagsunterstützung (z.B. Einkaufshilfen) fördern. Im englischsprachigen Raum hat sich dazu der Begriff «Caring Communities» oder «Compassionate Communities/Cities» etabliert (Aoun et al., 2018). Damit halten die Kirchen der Trauer und Einsamkeit, welche viele Hinterbliebene erleben, ein Stück Hoffnung und Trost entgegen und verhelfen der Menschwerdung Gottes alltäglich zu neuem Leben.

Verwendete Literatur

- Aoun, S.M, et al. (2018). What source of bereavement support are perceived helpful by bereaved people and why? Empirical evidence for the compassionate community approach. Palliative Medicine, 1-11.

- Bundesamt für Statistik (BFS) (2019). Lebenserwartung. (Zugriff September 2020).

- Bundesamt für Statistik (BFS) (2019). Medienmitteilung vom 16.12.2019. 14 Gesundheit. Todesursachenstatistik 2017. Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs sind weiterhin die häufigsten Todesursachen in der Schweiz. (Zugriff September 2020).

- Holloway, M., Adamson, S., Argyrou, V., Draper, P., & Mariau, D. (2013). “Funerals aren’t nice but it couldn’t have been nicer”. The makings of a good funeral. Mortality, 18(1), 30-53.

- Feldmann, K. (2010). Soziologie des Sterbens und des Todes (Thanatosoziologie). In Georg Kneer, Markus Schroes (Hrsg.), Handbuch spezielle Soziologien, S. 569-586, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

- Quartier, T. (2007). Bridging the gaps. An empirical study of Catholic funerals rits. Jaaroek voor liturgieonderzoek, 23. 225-232.

- Schützeichel, R. (2017). Sinnwelten des Trauerns. Eine Analyse der Professionalisierung von Trauerarbeit. In Nina Jakoby & Michaela Thönnes (Hrsg.), Zur Soziologie des Sterbens. Aktuelle theoretische und empirische Beiträge, S. 113-134. Wiesbaden: Springer Verlag.

- Thieme, F. (2019). Sterben und Tod in Deutschland. Eine Einführung in die Thanatosoziologie. Unter Mitarbeit von Julia Jäger. Wiesbaden: Springer Verlag.

- Schweizerisches Pastoralsoziologisches Institut SPI (2019). Kirchenstatistik der Schweiz: Hohe Mitgliederzahl bei fragiler Kirchenbindung. (Zugriff 9.10.2020).

- Winter-Pfändler, U. (2018). Nahe sein bis zuletzt. Ein Ratgeber für (pflegende) Angehörige und Freunde, St. Gallen. St. Gallen: Edition SPI, 4. Auflage.

Bildquellen: Image by congerdesign from Pixabay, Image by Goran Horvat from Pixabay, Photo by Finn on Unsplash, Image by geralt from Pixabay.